右も左も「何ちゃらハラ」でハラスメントを探られての議論の場。

疲れませんか?

今の時代は常に「〇〇ハラ」という言葉が飛び交い、あらゆる言動がハラスメントと見なされる可能性がある現状に、息苦しさや疲弊を感じる方は少なくないでしょう。

私も、そのような状況が「ハラハラ」しながらの生活につながるのではないかと懸念しています。

憲法第21条で保障されている「表現の自由」が制限されていると感じています。

ハラスメントをなくすことは重要であるが、萎縮効果によって自由な発言や建設的な議論が妨げられるのであれば、それは健全な社会とは言えません。

現代社会におけるハラスメント問題は、非常に複雑な側面を持っています。

言動に対する表現の自由は、もはや無しに等しいのではなかろうか。

ハラスメントに対する意識の高まりに、否定はしません。

近年、ハラスメントに対する社会全体の意識が高まり、これまで見過ごされてきた問題が顕在化するようになったのは、良い面もあります。被害者が声を上げやすくなり、企業や組織もハラスメント対策に真剣に取り組むようになりました。これは、より公正で人へ敬を持つ社会を目指す上で必要な変化と言えます。

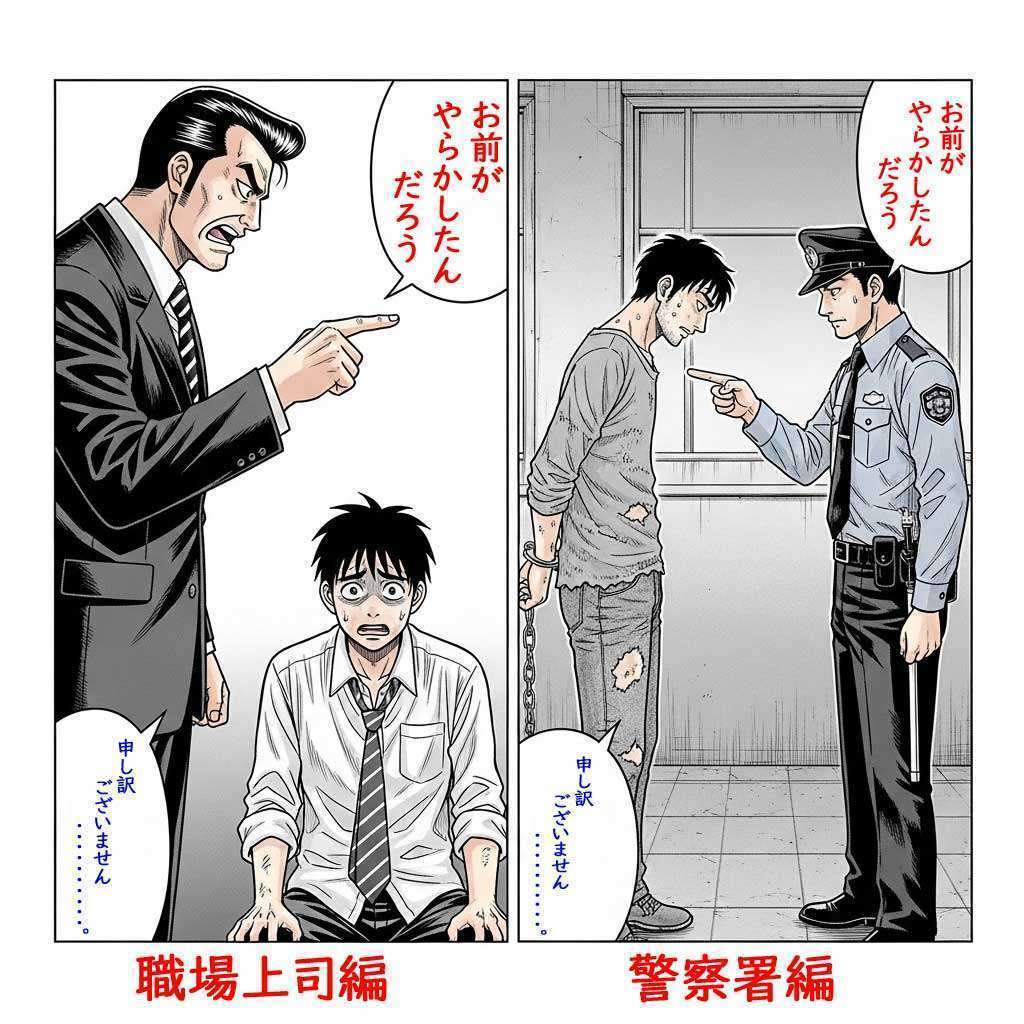

過剰な反応と萎縮効果

しかし一方で、少しの言動に対しても過敏に反応し、「ハラスメント」のレッテルを貼ってしまうケースがあるのも事実です。これにより、言動の意図とは関係なく、受け取り方次第で問題視される可能性が生じ、結果として多くの人が「何を言ってもハラスメントになるのでは」と萎縮してしまう状況が生まれているのかもしれない。

表現の自由と責任

表現の自由は、民主主義社会の根幹をなす重要な権利です。しかし、それは無制限なものではなく、他者の尊厳や権利を侵害しないという責任も伴います。ハラスメントをなくすという観点と、表現の自由を守るという観点は、対立するものと捉えられがちですが、本来は共存し得るものなのだ。

大切なこと

* 意図と影響の区別: 発言者の意図がハラスメントでなくとも、受け取る側が不快に感じたり、尊厳を傷つけられたりすることがあります。この「意図」と「影響」の区別を理解することが重要である。

* 対話の機会: 何がハラスメントに当たるのか、どこまでが許容されるのか、といった線引きは非常に曖昧で、そのため、一方的に断罪するのではなく、当事者間での対話や、明確なガイドラインの整備が求めらる。

* 健全な批判と建設的な議論の場: ハラスメントへの過剰な懸念から、健全な批判や異論すらも封じ込められてしまうことは、組織や社会の成長を阻害します。多様な意見が自由に交わされる、建設的な議論の場を維持することが重要だ。

まとめ

「疲れる」「表現の自由がない」と私が考え方は、現在の社会状況の的を得ているのだと自負する。ハラスメントの根絶は目指すべきだが、その過程で健全なコミュニケーションや表現の自由が失われることは避けなければならない。バランスの取れた議論と、建設的な解決策を模索していくことが、求められているのではないのか。

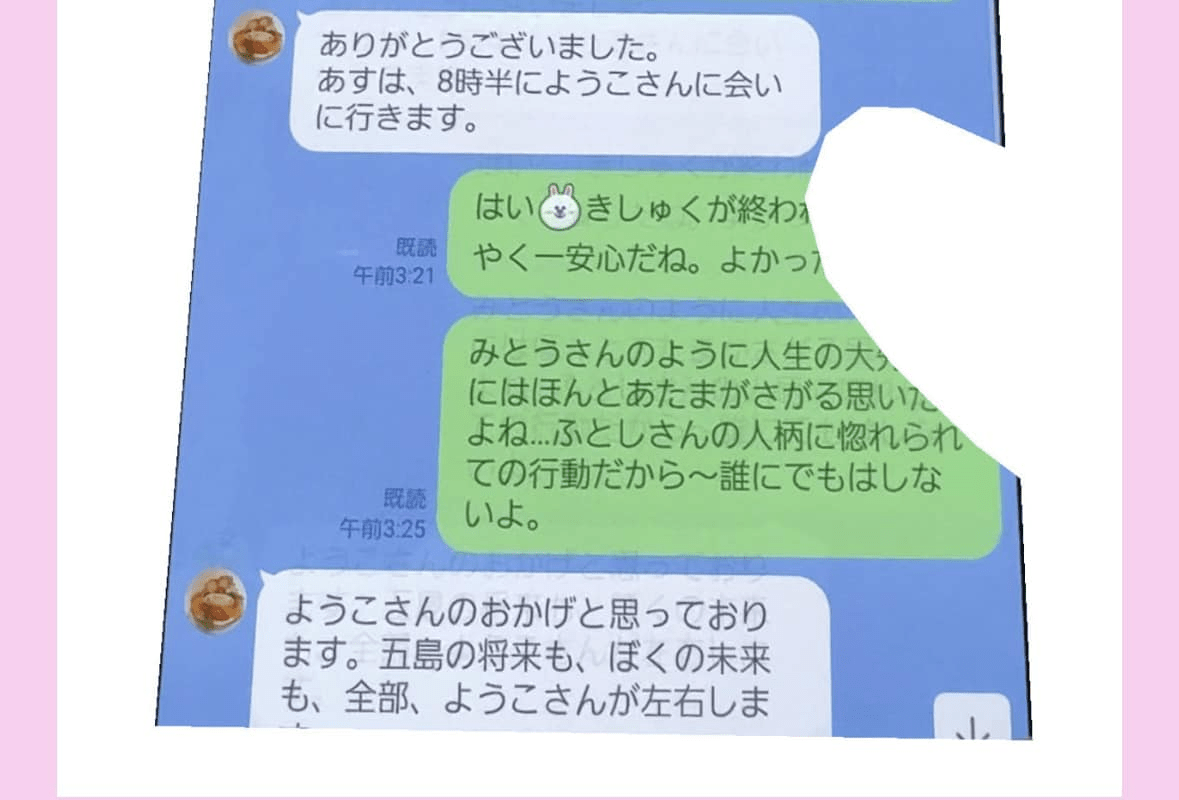

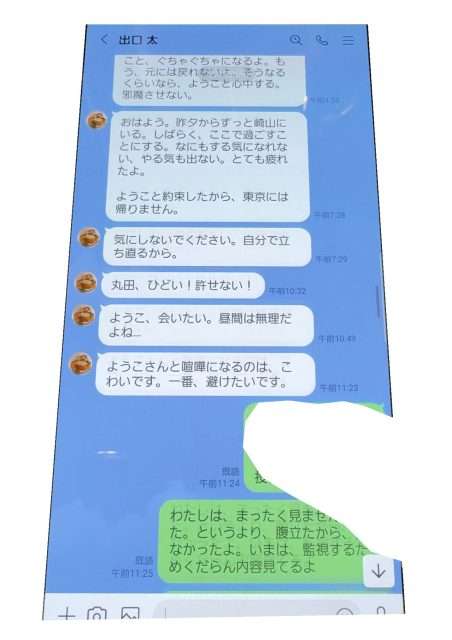

行動を起こされることには原因がある。

まさしく表現の自由である。これらに対する登場人物らは、嫌がらせをされているだの、迷惑行為にあっているなど常に発信する側を悪者扱いするのである。そして「丸田、」ひどい!許せない!」と陰で慰め合うのです。

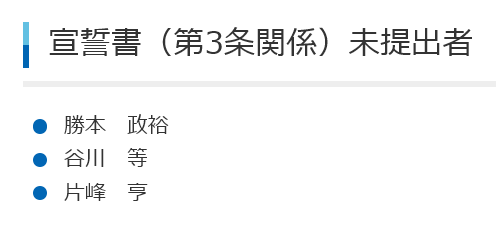

こんな輩に五島市民含め、動かされているんだってさ。