居住区域による救急行政サービスの地域格差の実情の調査結果(続編)を公表します。

1.お馴染みとなった前回までのおさらい

これまでの調査でわかった事実

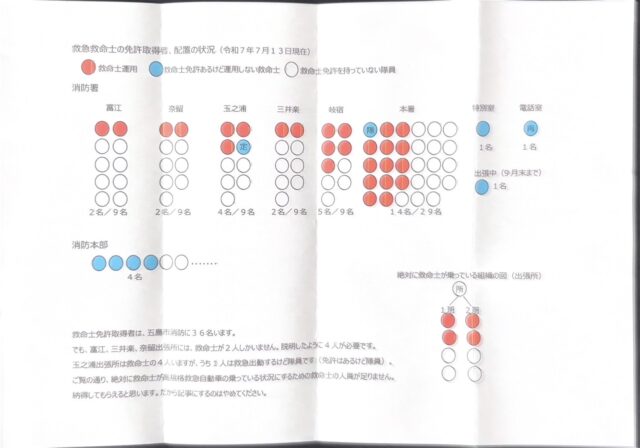

①五島市消防本部が配備している全ての車両7台)は、高規格救急自動車(1台あたり約3500万円)であるにもかかわらず、常に救急救命士1人以上を含んだ救急隊編成がなされていないという事実(※努力義務)。車両そのものは高規格救急自動車だが救急救命士が乗車していない、救急標準隊員3人のみで救急搬送をしている日があり、それは日時によって違う。

②常に救急救命士を運用する救急隊は、本署と岐宿出張所の2ヶ所だけ→不公平と思いませんか?(※努力義務)。

③日時によって救急救命士が1人も乗車しておらず(救急救命士0人)、救急標準隊員のみで救急行政サービスを提供されている地域は、富江出張所、三井楽出張所、奈留出張所、玉之浦出張所の管轄区域にお住まいの住民である。→地域によってサービスに差がある(※努力義務)。

④居住地域によって五島市行政から公平・平等に受けるべき救急行政サービスが、居住地域によりサービスの提供に格差がある。→地域格差に納得できますか?(※努力義務)。

⑤ 救急救命士1名の資格取得費用は約260万円

(五島市消防本部総務課回答:会計 2,609,952円)毎年1名の救急標準隊員に救急救命士の資格を取得させるため北九州市にある「九州救急救命研修所」に約6ヶ月以上の研修に派遣し、国家試験合格後に救急救命士となる。

⑥救急標準隊員は、消防学校で規定の研修をすればなれる、特に資格免許がある訳ではない。救急救命士は救急標準隊員とは違い、厚生労働省認定の国家資格。救急標準隊員ができる処置に加えて「※特定行為」といわれる、器具を使った気道確保、静脈路確保、薬剤投与などの医療行為ができる。その他出産の介助なども可能。救急救命士法で規定され、救急救命士は医師や看護師と同じような医療従事者に分類される。

⑦五島市公式サイト「まるごとう」公開されている「令和6年消防年報」署所別救急活動状況(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の統計にて、救急車を要請する住民からの需要と、救急隊から提供を受ける救急行政サービス供給のバランスを「堀」下げてみた結果は、救急行政サービス提供について需要と供給のバランスは、アンバランスな実情。→常に救急救命士を運用する救急隊の岐宿出張所よりも、常に救急救命士を運用していない富江出張所の方が、救急車が出動している件数が多い実情。合理性がない実情。

⑧消防年報中の沿革の概要(五島市消防本部の歴史)調べでは、高規格教急自動車が五島市消防本部に配備されたの順は、本署(福江消防署)→岐宿出張所→奈留出張所→三井楽→玉之浦、奈留出張所の順。高規格救急自動車の導入当初は、救急救命士法の制定時期(平成3年)の関係から、救急救命士の有資格者が少数の組織状況であったが、時代経過とともに救急救命士の有資格者数は確実に増加をしている。

⑨過去の消防職員からの情報提供。求められている救急救命士の有資格者でありながら特定の者に限っては資格を運用しない方針を打ち出した今村消防長。→ 公務のために公金(多額の税金)で取得した救急救命士の資格を最大限に住民へ還元していない。特別な待遇を受け救命士としての運用を免除される有資格者が存在する。救急救命士有資格者を有効活用していない実情がある。

以上が、前回までの調査によってわかった事実である。まずは自称消防職員から送達されてきた救急救命士の状況を「堀」下げてみる!

その後、調査結果で明らかになった事実を全て記していくこととしょう!

2.私に申し入れ?をされた自称消防職員が同封している救急救命士の状況を「堀」下げる。

※注意!!当事務所に送達されてきた書面の内容全てを、真偽は問わず正確な情報であると仮説した上で、書面を公開しております。これまでの調査で明らかとなった事実を踏まえながら私の見解を述べます。(仮説上)

①救急救命士の配置は適正であるのか。

常に救急救命士を運用する救急隊のうち、本署を除く岐宿出張所と他の出張所の救急件数を令和6年消防年報で比べても、救急需要と供給アンバランスな実情で、常に救急救命士を運用する救急隊として取り扱う出張所について妥当性がなかった。《本署1,160件>富江272件>奈留165件>岐宿164件>三井楽138件>玉之浦62件》。その妥当性がない中、救急救命士の配置も散り散り、不揃いで等しく配置がされてない印象だ!

救急件数(需要)が最も少ない玉之浦出張所に救急救命士の有資格者(供給)が4人も配置されているではないか?本署は高規格救急自動車が2台あるとは言えども、救急救命士が配置されている割合が高くないか?

常に救急救命士を運用する救急隊として取り扱う取り扱う出張所も、救急救命士の有資格者の配置も、どちらも適正な運用と配置ではないという疑念が湧いてしまう。

勿論、令和6年消防年報(令和5年救急件数を掲載)と、令和7年度4月人事異動による救急救命士の有資格者の配置状況は相違があるため、本来は比較対象にしてはならない。令和5年度と令和7年度では救急救命士の配置状況は違うからだ。統計学上は比較するデータに難があるが、令和6年消防年報を標本データとして、「五島市消防本部の署所別救急件数は、毎年変わらず例年どおりの推移である」と推測統計で予測した私個人の見解ですから、参考認識で解して下さいませ。

②救急救命士は本当に足りないのか。

救急救命士の資格取得者は職員数の割合からしたら、救急救命士の有資格者数は多いのでは?本当に足りない実情なのか?

五島市消防本部には7台の高規格救急自動車が配備されている。24時間勤務する班が2班あり交代する。単純に、高規格救急自動車7台に対して24時間勤務する救急救命士が毎日最低7名が勤務していれば、常に救急救命士を運用する救急隊になる。2つの班があるので最低14名。

ただし、これでは救急救命士が週休日の時は不在日となってしまうとのことだから、

高規格救急自動車の全台数で考えると、

7台×救急救命士2名×2班=28人の救急救命士が必要になる。

常に救急救命士を運用する救急隊で考えると、

(本署4名×2班=8名)+(出張所2名×2班×5か所=20名)=28 人の救急救命士が必要になる。

計算にて「7台全ての高規格救急自動車を、常に救急救命士を運用する救急隊にするためには、最低でも28人の救急救命士が必要」。

注意※ただし、本署や出張所の高規格救急自動車1台に対して救急救命士が4名ずつ、適正に等しく分配されて、所属配置がされていることが前提条件(条件付き)である。あくまで計算上であり、救急救命士有資格者の休暇等に関することは一切除外した上での数値である。

結論ですが私に申し入れ?をされた自称消防職員が同封している救急救命士の配置状況を正しい情報と仮説した場合、救急救命士の配置は散り散り、不揃いで等しく分配・配置がされてない実情だから、現在の配置のままでは当然、最低28人を満たしていた状況下であっても、さらに救急救命士が必要になる現況の配置となる。

兎にも角にも配置はどうであれ、常に救急救命士を運用する救急隊で考えると、最低28 人以上の救急救命士が必要になる(※条件付)。

③救急救命士の勤務体系(※仮説上)

実際のところの本署や出張所の勤務の仕組みは、まだ調査検討中の段階なのだが、せっかく送達されてきた情報があるのだから「堀」下げる!ここから私は書面と睨めっこ!

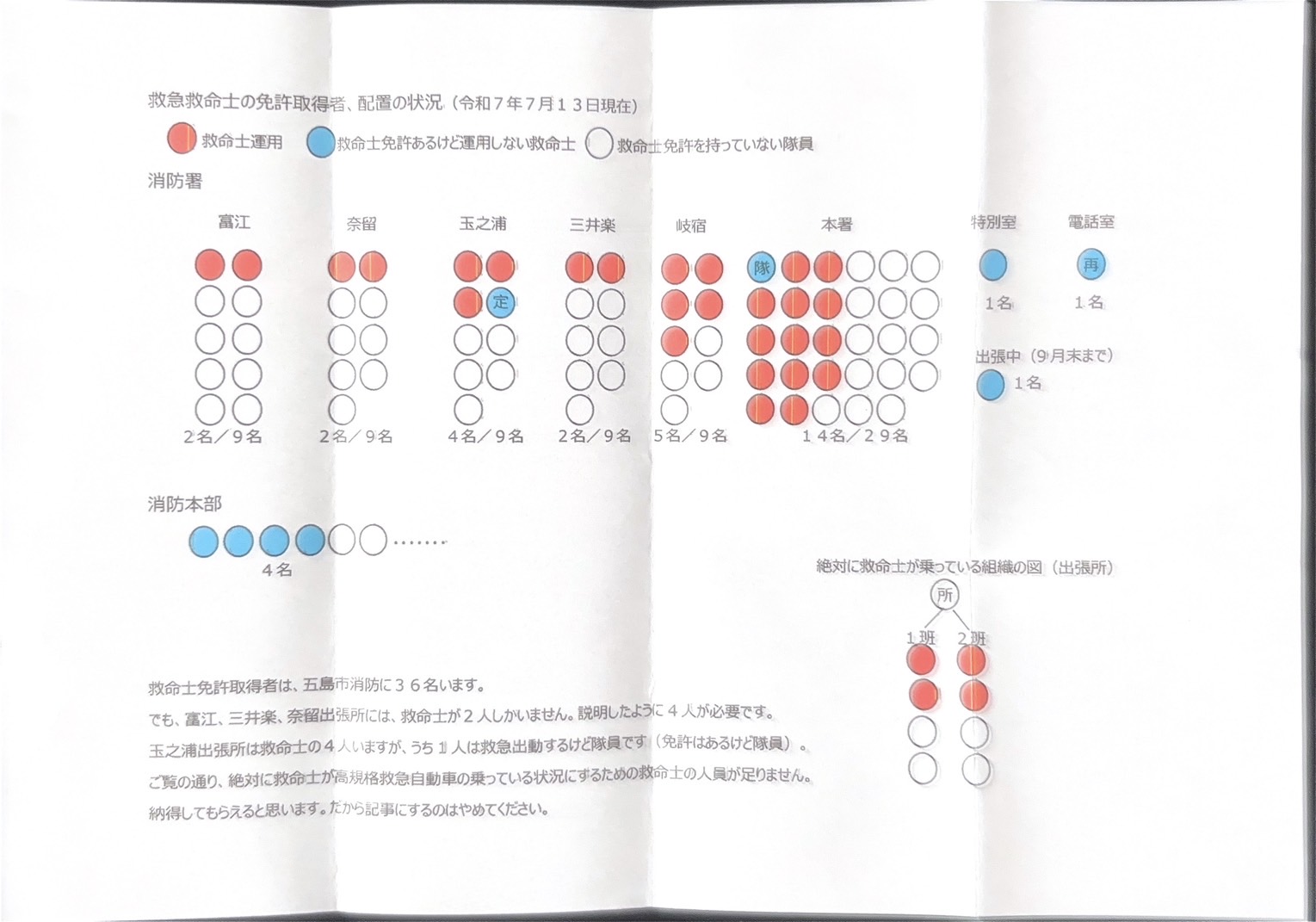

・全部の出張所は、それぞれに出張所長1人がいて、他の隊員が8人いる合計9人。

・所長以外の8名を1班4人、2班4人に班分けされ、その1班と2班 が24時間交代。

・週休2日制があるので職員みんなに休み。

・救急隊は3人必要なので必ず最低3人は仕事をしないといけません。だから、班の4人は1人ずつ週休日が違い、1人ずつ休む。

・基本、出張所長は班には入らずフリーなポジションですから、夕方帰宅する日勤だったり、24時間勤務する時もあり、どちらの班でも仕事している。

・班4人中に救命士2人居る班だったら、1人の救命士が休みでも、もう1人の救命士は仕事になるので、必ず救命士が居る救急隊になります。

これだけ条件があるのだから、私にとっては「なぞなぞ」を解くつもりで、白紙に図画していく。頭をひねって導き出していく!

出張所は、【救急救命士、救急救命士、隊員、隊員の4人の班】が、常に救急救命士を運用する救急隊の班編成。班の4人は1人ずつ週休日が違い、1人ずつ休み、最低3人は勤務。

そこから考える。

例えば、救急救命士の1人が週休日の場合の班編成は、【救急救命士、隊員、隊員の3人】が勤務していることになる。

例えば、隊員の1人が週休日の場合の班編成は、【救急救命士、救急救命士、隊員の3人】が勤務していることになる。

つまり、日によっては、1台の高規格救急自動車に救急救命士が2人乗る日が必然的にできる勤務の仕組みではないか?この班が2つと言うことは、交代する班も同じことになる。

常に救急救命士を運用する出張所だとしても救急救命士が2名勤務している日があるのではないか!?。週休2日制。1日ごとに班が交代。1週間に1日24時間、班に2人いる救急救命士のどちらかが休む。その日だけが救急救命士1人での勤務日になるだけで、他の日は基本、必然的に救急救命士が2名勤務している日になるのが勤務の仕組み!?

仮に救急救命士 3人配置であっても、2班あるうち、どちらかの班には、2人いる班編成になるから、必然的に救急救命士が2名勤務している日が生じるのでは!?

出張所長はどちらの班でも仕事しているのであれば、仮に出張所長が救急救命士だった場合は、さらに勤務している救急救命士は増えることになる。勤務してる3人全員が救急救命士というような日も無きにしも非ず。

常に救急救命士を運用する救急隊にするための4人配置であっても、日によって救急救命士が2人以上勤務し、余力の救急救命士がいる勤務の仕組みではないか!?

この仮説理論から考えれば、救急救命士が出張所よりも多数配置されている本署の場合は、1日の救急救命士の勤務人員は出張所よりは多いと考えるのが普通である。そのことから考えると、救急救命士が余っている日が出張所より多くある環境ではないのか。常に救急救命士を運用する救急隊編成に必要な救急救命士の最低勤務人員を超えた、余力の救急救命士が本署の場合は多いのでは?

つまり、本署では、救急救命士が多数配置されているから、余力の救急救命士人員が多くいる勤務の状況があると察する。

④私の見解は、仮説上、こう結びつく!

勤務の仕組みから、救急救命士の余力人員が生じている勤務地から、救急救命士が週休日や不足の事態などの理由で不在となっている該当出張所に、救急救命士をローテンションすれば良いではないか?勤務の仕組みや配置状況によって生じる「余力の救急救命士」を格差がある地域に利用することに努めるべき。救急救命士を余らせる勤務地があるのなら効率良く調整を図るべきです!!

自称消防職員からの書面のとおり実際に岐宿出張所だけは、救急救命士の不足の事態の日にはローテーションしている、勤務の調整が図られている実情があるのであれば、富江、奈留、三井楽、玉之浦出張所にも、これを基本として実施すべきではないか!

常に救急救命士を運用する救急隊にするための人事異動による4人配置・所属させるだけの救急救命士の絶対数が足りていない現状でも、ローテーションが可能になるだけの救急救命士の余力人員はいる。全ての地域が平等な救急対応できるような、それに近づける策はある。

救急救命士をローテーション出来ない理由は何かあるのだろうか?

※本署や出張所の全てがローテーションによって常に救急救命士を運用することが可能となれば、「常に救急救命士を運用する救急隊」などと言う煩わしい本署や岐宿出張所の救急隊指定そのもの、市民に格差だと誤解を招く、そう受け取りかねない言語そのものは、必要性がないと思慮します。市民にとっては要請する救急隊に、特別も非特別などという認識はなく、救急隊は救急隊である!

消防が担う救急の業務は、市民の生命を救うために不可欠な業務であることは言うまでもなく、市民が納得できる説明を「教示」頂きたいものである。何度も言うが、救急救命士の資格取得には多額の公金が使途されているのだから、市民ひとりひとりに公平に提供され、職場を去るまでは還元する責務を負う。

・・・後編に続く・・・

求む!長崎県五島市公務員・議員に対する「素行」情報提供

求む!長崎県五島市公務員・議員に対する「素行」情報提供

コメント