五島市にお住いの皆さん、知って下さい!

- 「救急隊の編成」について、国と五島市の法令や基準を比較してみる!

消防法施行令第44条(国)

(救急隊の編成及び装備の基準)

第44条 救急隊(次条第一項に定めるものを除く。次項において同じ。)は、救急自動車1台及び救急隊員3人以上をもつて、又は航空機1機及び救急隊員2人以上をもつて編成しなければならない。ただし、救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で定める場合には、救急自動車1台及び救急隊員2人をもつて編成することができる。

五島市消防救急業務規程(五島市)(平成16年8月1日消防本部訓令第8号)

(救急隊の編成)

第5条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員(機関員を含む。以下「隊員」という。)3人以上をもって編成する。

2 隊員のうち1人を、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

国と五島市を比較しても、救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員3人以上で編成されるのが原則と定められているようだ。

- 次に救急隊員として救急自動車に乗車している救急救命士について、国と五島市の法令や基準を比較してみる!

救急業務実施基準(国)(昭和39年自消甲教発第)6号

(救急隊の編成)

第6条 消防長は、救急救命士の資格を有する隊員又は准隊員一人以上をもって救急隊を編成するよう努めるものとする。

五島市消防救急業務規程(五島市)(平成16年8月1日消防本部訓令第8号)

(特別救急隊)

第9条 署長は、救急救命士が行う業務等(救急救命士法第43条に定める業務をいう。)の適正な運用を図るため、高度な応急処置用資器材を装備した高規格救急自動車に、1人以上の救急救命士を含む隊員による特別救急隊を編成するよう努めるものとする。

国と五島市のどちらも、救急隊には、救急救命士が1人以上乗車させて救急隊編成することを推奨しているようだ。※五島市例規集以外の根拠法令

ただし、義務ではなく、「努めるもの」とされているのだから、救急自動車には救急救命士が乗っていなくても救急隊としては問題ないようだ。

- そもそも救急救命士とは何なのか検索してみよう!

救急救命士法第2条

• 「救急救命士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者をいう。

• 「救急救命処置」とは、その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者(重度傷病者)が病院又は診療所に搬送されるまでの間に、当該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該重症傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいう。

救急標準隊員と救急救命士は、どちらも救急現場や救急車内で活動する点では同じですが、救急標準隊員は、消防学校で規定の研修をすればなれます。特に資格免許があるわけではありません。

しかし救急救命士は、厚生労働省認定の国家資格です。救命士国家試験に合格する必要があります。

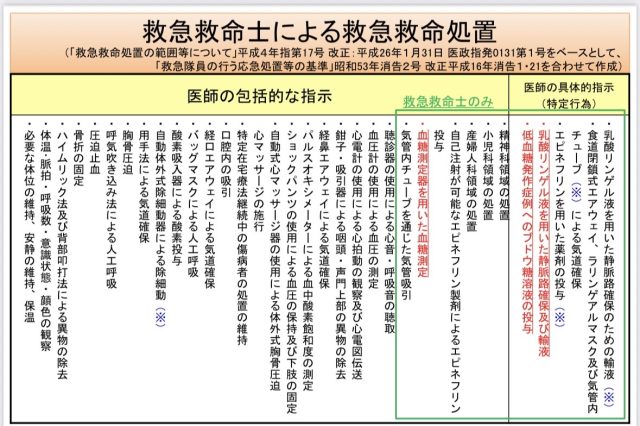

救急救命士は、救急隊員ができる処置に加えて特定行為といわれる、器具を使った気道確保、静脈路確保、薬剤投与などの医療行為ができ、その他出産の介助なども可能です。

また、救急標準隊員の活動は、消防法によって規定されていますが、救急救命士は救急救命士法で規定されています。管理している法律も違うのです。

救急救命士は医師や看護師と同じような医療従事者に分類されます

なるほど!と、

救急標準隊員と救急救命士の違いが理解できたのではないでしょうか?

救急救命士は医師や看護師と同じような医療従事者に分類されているのだから、市民にとって1人でも多く救急救命士が救急自動車に乗車して救急隊編成された方が生命が助かるというのは当然なのだろう。

救急救命士と救急標準隊員では、実施できる応急手当や処置内容に違いはあるのか

その結果は次のような事実が判明した。

さすがは、国家資格免許。救急救命士は薬まで使えるし、消防士でありながら医療従事者の肩書もあるようだ。

という疑問から五島市消防本部の救急隊について、本格的な調査が進行中なのである。

私は、元公職の立場(元地方議員)であった身なので、五島市消防本部が配備している救急自動車が、標準型救急自動車ではなく、高規格救急自動車が本署、出張所全てに配備されていること、1台あたりの高規格救急自動車に税金がいくら支出されているのか知っている。

高規格救急自動車は、救急救命士の資格を十分に発揮するための高度な医療資機材や空間(広さ)などが保たれている。いわば、救急救命士のための専用設計の車両である。

救急隊についての調査結果で次のような事実が判明した

現時点でわかっている五島市消防本部の救急隊についての調査結果で次のような事実が判明した。

①五島市消防本部が配備している車両は、高規格救急自動車であるにもかかわらず、常時、救急救命士1人以上を含んだ救急隊編成がなされていない。

車両そのものは高規格救急自動車だが救急救命士が乗車していない、救急標準隊員3人のみで救急搬送をしている日があり、それは、日時によって変わっている。

②常時、救急救命士が乗車している特別救急隊は、本署と岐宿出張所の2ヶ所だけである。

五島市民の皆様このことを知っていましたか?

現時点の調査でわかった事実は、以上の2点。

五島市民の皆様このことを知っていましたか?

『富江、三井楽、奈留、玉之浦』に居住している皆様は、居住地域によって五島市行政から公平・平等に受けるべきサービスを受けれていません。居住地域により行政サービスに格差があるのです。市民は納税者です。居住地域によって不利益を受けている現状を黙ってみているのですか?

命に係わる問題なのです!

救急行政サービスは、生命に結びつく重大な問題であり、重大な検討課題です。

「知らぬが仏」という言葉がありますが、市政を知る、市政に関心を持つことは重要なのです。「市政まかせでは」、知らぬ間に不利益を受けていることにも繋がります。人は亡くなっては生き返りはしないのです。最善策を図るべき問題です。

当然、市長を首長とする五島市役所の方も、ご存知だった事実のことなのでしょう!!

常時、救急救命士が高規格救急車に乗車していない地域(※富江、三井楽、玉之浦、奈留出張所の管轄地域)を公表致します

居住者の皆様、関心を持って下さい。

今後も引き続き五島市消防本部の救急隊の現状を「堀」下げます。

救急救命士の有資格者数、救急救命士の配置、特別救急隊が岐宿出張所である理由など調査します。五島市消防救急業務規程が発令されたは平成16年8月。つまり、五島市合併の年である。

・特別救急隊について現在まで見直しは行われたのだろうか?

・救急需要と供給のバランスに見合った配置状況であるのか?

五島市公式サイト「まるごとう」により消防年報も閲覧する必要もあると考える。

「求められる資格は運用しない」という内容に関連する問題

以前、私への情報提供があった「求められる資格は運用しない」という内容に関連する問題ですから調査します。

住民の生命のため、五島市消防本部は「署所再編」の必要性の有無があるのか、どうなのか、住民目線で客観的に評価させて頂き、問題があれば指摘します。

一台、約3500万ともいわれる高規格救急自動車を7台配置しながら、地域によっては高規格の意味をなさない実情。

私は宝の持ち腐れと化するよりも、今後更新される高規格救急自動車から格安な救急車両への転換を訴えていきたい。