問題提起は【登録制度】に意味があるのか?なのです

丸田敬章 様

お問い合わせ内容に対してご回答させていただきます。

【ご回答】

———————————————-

丸田 敬章 様

令和7年9月18日付けで、五島市ホームページに問い合わせのありました件につきまして、次のとおり回答いたします。

(お問合せ内容)

物品,その他の業務委託契約において「電気保安管理業務」に登録する目的と必要性は?

(回答)

競争入札の参加者の資格として、地方自治法施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、物品の製造、買入れ、その他の契約に係る競争入札に参加しようとする者に必要な資格等を定め、登録を行っております。

電気保安管理業務において、入札による契約を行う場合があるため、登録を行っております。(五島市総務企画部財政課)

【地方自治法施行令(抜粋)】

第167条の5 普通地方公共団体の長は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。

(指名競争入札の参加者の資格)

第167条の11

2 普通地方公共団体の長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物件の買入れその他当該普通地方公共団体の長が定める契約について、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、第167条の5第1項に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。

入札による契約を行う場合があるため、登録を行っております

ならばなぜに指摘企業は登録申請を行っていないのだろうか?

面倒だから? 公共委託事業に興味がない?

違うんだよね~

登録申請しなくても、随意契約にて自家用電気工作物保安管理委託業務が舞い込んでくるから。

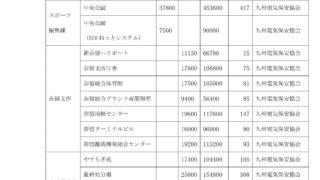

本業務委託にて競争入札が実施されているのは市役所本庁舎と小中学校施設の2案件のみ。この2枠を登録業者4者が競争し落札する狭き門である。

調査し判明した16施設においては登録しなくても委託依頼が行われている現状。

なので議員時代に自身で問題提起し、選挙に敗れはしたが調査を続けてきたのである。

言っておくが、指摘企業が市に対しての登録業者であれば指摘されることはないのです。

そして一企業が悪いのではなく、五島市自らがおかしな委託発注を行ってきていたのである。

令和7年9月26日

五島市長 様

五島市教育長 様

五島市消防署長 様

政治資金管理団体 510けいしょう会

代表 丸田 敬章

契約制度の崩壊を危惧し、市長の迅速な対応を求める意見書

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 私はこれまで、自家用電気工作物保安管理業務における不透明な随意契約の問題を調査してまいりました。

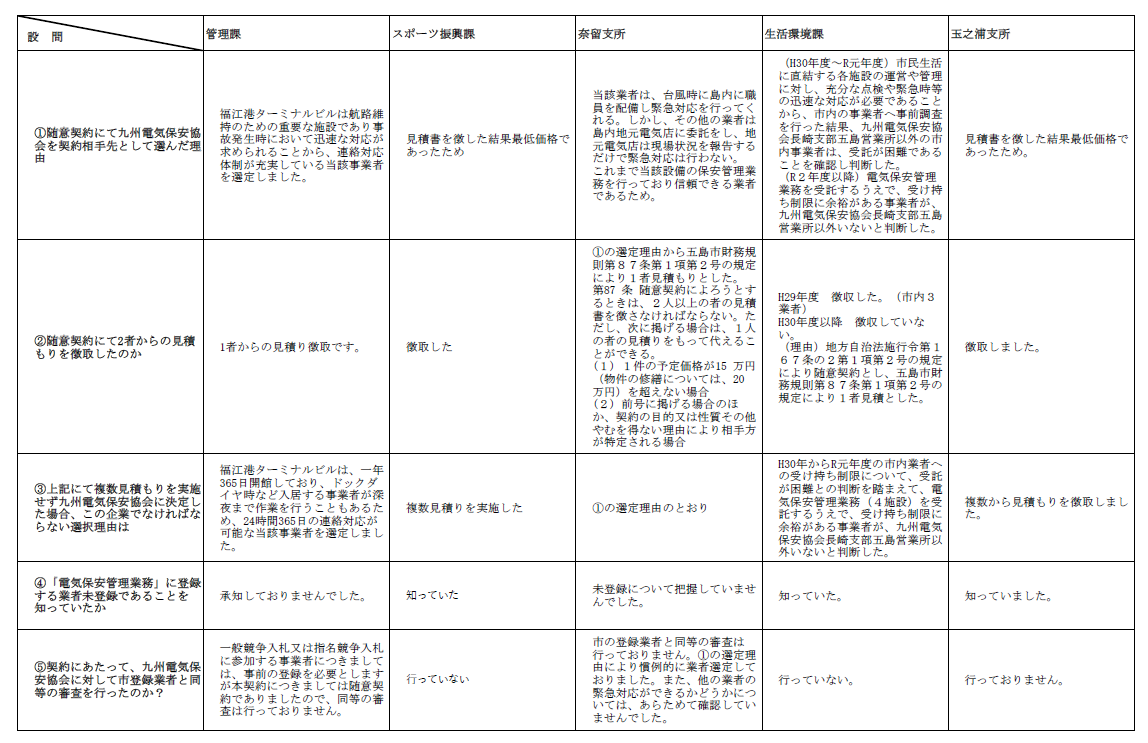

しかし、市の関係部署からの回答は、問題の矮小化と責任の所在の曖昧さに終始し、市の契約行政に対する不信感は募るばかりです。

さらに、本年度からの随意契約上限額の100万円への引き上げという新たな事態を受け、市の契約制度そのものが崩壊するとの強い危機感を抱いております。もはや一刻の猶予もありません。市長のリーダーシップによる抜本的な改革を求め、本書面をもって強く勧告いたします。

1.新たな規則改正が招く「登録制度の完全な崩壊」

本年度より、随意契約の上限額が100万円に引き上げられました。五島市の現状に当てはめると、これは現在競争入札に付されている市役所本庁舎や学校などの大規模施設を含め、事実上全ての電気保安管理業務が、競争を経ずに随意契約で締結可能になることを意味します。

これまで調査してきた16施設での不適切契約に加え、今後は全ての契約が特定の事業者へ流れる道が制度的に開かれたのです。

財政課は「入札のために登録制度がある」と説明しましたが、その入札が不要になる以上、業者選定の厳格なルールを今すぐ確立しなければ、競争入札参加資格者登録制度は名実ともに無価値となり、完全に崩壊します。

2.これまでの調査で明白となった「組織的ガバナンス不全」

この危機的な状況は、これまで指摘してきた組織的な問題の延長線上にあります。

・現場の杜撰な運用と監督部署の機能不全: 各担当課は客観的根拠の薄い理由で未登録事業者を選定し、監督すべき財政課は実態を把握していませんでした。これは組織として、制度の意義を守るという意識が完全に欠落している証左です。

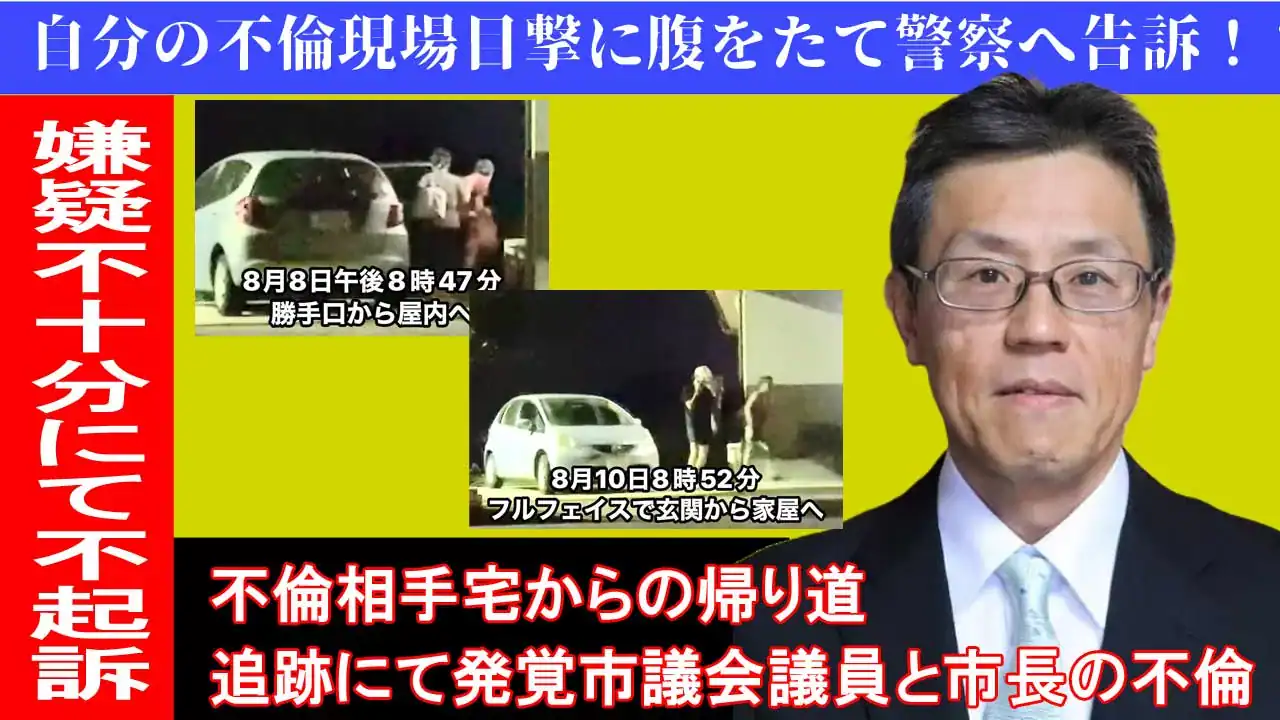

・形骸化した登録制度と事業者の姿勢: 結果として、ルールに則って登録した4事業者が不利益を被る異常事態が放置されてきました。そもそも、今回指摘している九州電気保安協会が市の登録制度に申請すらしないという事実は、市の定める公正な競争プロセスに参加する意思がなく、公共の電気保安事業を随意契約という特別なルートでしか受注する考えがないという姿勢の表れにほかなりません。市のガバナンス不全が、このような事業者の姿勢を許容・助長しているのです。

3.もはや一刻の猶予もない、市長への最終勧告

この問題は、もはや個別の契約の是非を問う段階にはありません。市の行政に対する市民と事業者の信頼が根本から問われています。市長は、この契約制度の崩壊を目前にした危機的状況の責任者として、以下の点について明確な決断と行動を示すべきです。

1.緊急措置の断行 上限額改定に伴う混乱と不透明な契約の拡大を防ぐため、直ちに全庁に対し、「競争入札参加資格者の登録区分がある業務の随意契約においては、登録事業者を優先的に見積もり徴取の対象とすること」を厳命してください。

2.恒久的なルール整備 随意契約における業者選定プロセス(選定基準、見積もり徴取の範囲、理由の記録・公開等)を財務規則等で明確に規定し、裁量の余地をなくす制度改正に、いつまでに着手するか明言してください。

3.市長自身の説明責任 なぜここまで組織の規律が緩み、制度が形骸化するに至ったのか。その原因究明と、信頼回復に向けた市長ご自身の言葉で、市民と市内事業者に対し説明責任を果たしてください。

結語

現状のままでは、五島市の契約行政は「公平性」「透明性」という基本原則を完全に失い、一部の事業者に利益を誘導する構造だと断じられても仕方がありません。この問題が市の未来に与えるダメージを深く憂慮し、市長がこの危機を直視し、断固たるリーダーシップを発揮されることを強く、強く求めます。

求む!長崎県五島市公務員・議員に対する「素行」情報提供

求む!長崎県五島市公務員・議員に対する「素行」情報提供