CO2ゼロの推進より救命救急士搭乗ゼロの改善が市民生活には重要である(丸田の主張)

1.お馴染みとなった前回までのおさらい

これまでの調査でわかった事実(長くなりますが重要です)

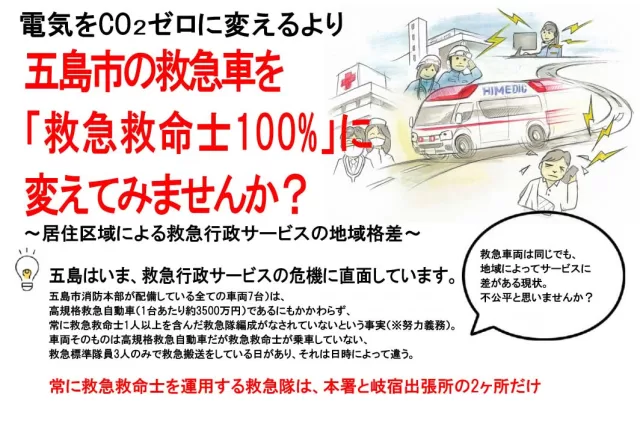

①五島市消防本部が配備している全ての車両7台は、高規格救急自動車(1台あたり約3500万円)であるにもかかわらず、常に救急救命士1人以上を含んだ救急隊編成がなされていないという事実(※努力義務)。車両そのものは高規格救急自動車だが救急救命士が乗車していない、救急標準隊員3人のみで救急搬送をしている日があり、それは日時によって違う。

②常に救急救命士を運用する救急隊は、本署と岐宿出張所の2ヶ所だけ→不公平と思いませんか?(※努力義務)。

③日時によって救急救命士が1人も乗車しておらず(救急救命士0人)、救急標準隊員のみで救急行政サービスを提供されている地域は、富江出張所、三井楽出張所、奈留出張所、玉之浦出張所の管轄区域にお住まいの住民である。→救急車両は同じでも、地域によってサービスに差がある(※努力義務)。

④居住地域によって五島市行政から公平・平等に受けるべき救急行政サービスが、居住地域によりサービスの提供に格差がある。→救急車両は同じでも、地域格差に納得できますか?(※努力義務)。

⑤救急救命士1名の資格取得費用は約260万円

(五島市消防本部総務課回答:会計2,609,952円)毎年1名の救急標準隊員に救急救命士の資格を取得させるため北九州市にある「九州救急救命研修所」に約6ヶ月以上の研修に派遣し、国家試験合格後に救急救命士となる。

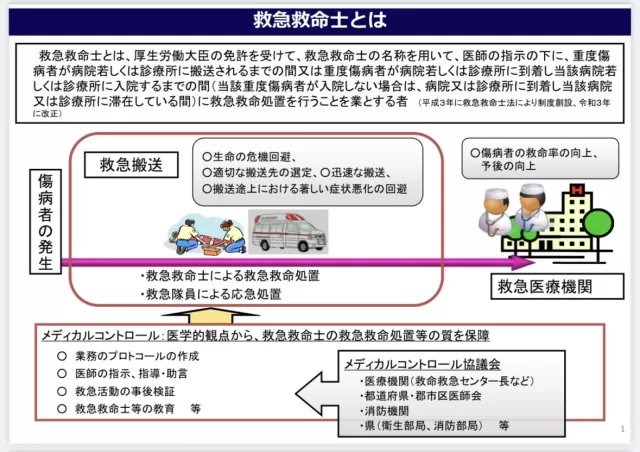

⑥救急標準隊員は、消防学校で規定の研修をすればなれる、特に資格免許がある訳ではない。救急救命士は救急標準隊員とは違い、厚生労働省認定の国家資格。救急標準隊員ができる処置に加えて「※特定行為」といわれる、器具を使った気道確保、静脈路確保、薬剤投与などの医療行為ができる。その他出産の介助なども可能。救急救命士法で規定され、救急救命士は医師や看護師と同じような医療従事者に分類される。

⑦五島市公式サイト「まるごとう」公開されている「令和6年消防年報」署所別救急活動状況(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の統計にて、救急車を要請する住民からの需要と、救急隊から提供を受ける救急行政サービス供給のバランスを「堀」下げてみた結果は、救急行政サービス提供について需要と供給のバランスは、アンバランスな実情。→常に救急救命士を運用する救急隊の岐宿出張所よりも、常に救急救命士を運用していない富江出張所の方が、救急車が出動している件数が多い実情。合理性がない実情。

⑧消防年報中の沿革の概要(五島市消防本部の歴史)調べでは、高規格教急自動車が五島市消防本部に配備されたの順は、本署(福江消防署)→岐宿出張所→奈留出張所→三井楽→玉之浦、奈留出張所の順。高規格救急自動車の導入当初は、救急救命士法の制定時期(平成3年)の関係から、救急救命士の有資格者が少数の組織状況であったが、時代経過とともに救急救命士の有資格者数は確実に増加をしている。

⑨過去の消防職員からの情報提供。求められている救急救命士の有資格者でありながら特定の者に限っては資格を運用しない方針を打ち出した今村消防長。→公務のために公金(多額の税金)で取得した救急救命士の資格を最大限に住民へ還元されていない。特別な待遇を受け救命士としての運用を免除される有資格者が存在する。救急救命士有資格者を有効活用していない実情がある。

⑩五島市消防本部からの正式回答では、

五島市消防における救急救命士有資格者は34名。そのうち現場救命士として27名が従事している。救急救命士有資格者のうち、消防署に所属する署長や隊長は救急救命士の資格を活用していない。また、消防本部に所属する職員は基本的に救急出場しないため、救急救命士の資格を活用されていないのが現状。

⑪五島市消防本部からの正式回答では、その他、再任用制度や定年延長制度で消防署に所属している職員の中で、以前消防本部に所属し長年現場活動から離れ、救急救命士資格の運用をしていなかった者については、主に特定行為を含む救命処置に対しての知識や技術が充分でないため、救急救命士資格を活用していない。

⑫(自称)消防職員から送達されてきた救急救命士の状況を「堀」下げてみた結果(※仮説)は、常に救急救命士を運用する救急隊にするための4人配置であっても、日によって救急救命士が2人以上勤務し、余力の救急救命士がいる勤務の仕組み。常に救急救命士を運用する救急隊にするための人事異動による4人配置・所属させるだけの救急救命士の絶対数が足りていない現状でも、ローテーションが可能になるだけの救急救命士の余力人員はいる。

⑬現在、五島市消防本部が運用している救急救命士を合流させる取組みは、管轄区域に関する条例が制定されているにも関わらず、その条例本来の意図していた目的や効果を達成することを妨げる、またはそれと矛盾する運用と危惧される。→条例として市民の民意が反映、尊重された上で定めている出張所の所管となった管轄区域の範囲を越えて業務をする。所管する(ある範囲の事務や業務を、責任を持って管理・管轄すること)業務範囲を逸脱する。

⑭救急救命士を合流させる出動体制によって、災害が発生した区域を管轄する出張所と合流するために、出動する近隣の出張所の管轄区域が、同時あるいは時間差で留守(空っぽ・未警戒)となる機会が増える。→非常備になる機会を増やす取組み。必然的に被害が拡大する取組み。明らかに私ら住民にとって不利益なこと。

⑮同一事案の同一傷病者1名に対して2つの管轄区域の常備消防を動かす運用(私ら住民側は備えを失う運用)→多数の救急要請によって救急車がひっ迫して対応不可の状況ではなく、どちらかと言えば消防組織ご自身で意図的にひっ迫を招く運用。

⑯救急救命士という人員を合流場所に搬送するためだけに(病人や怪我人は乗っていない)、管轄区域内を「安易」に留守にする機会を増やす→別災害対応への遅延を許容してまでも、その運用をすることは、市民にとって最大の公益を生まない!リスクを許容しての投機的な運用。得られる効果よりも、その行動や選択によって生じるリスク(損失)の方が大きい。問題解決のために対策を講じ、その対策によって当初の問題を超える新たな問題を生んでいる。

私が危惧している救急体制の現状

2.他の自治体消防への問い合わせ

今回の調査から得られた内容は専門性が高い内容であったが、新たに懸念される問題点が浮上しつつある!その後の調査した結果を「堀」下げて記していくこととしょう。今回は2点について問い合わせ調査を実施した。

問い合わせ内容

1点目:救急救命士が乗車していない救急隊に別の救急隊の救急救命士が合流することは日常的に運用していらっしゃますか?(※同一事案の同一傷病者1名に対して)

2点目:仮に合流しているのであれば、救急救命士の特定行為は、「努めて処置」ですか?それとも「必ず処置」、どちらでしょうか?

①長崎県内のとある消防署へ。

A.問い合わせをしてみたのだが、残念ながら、「・・・・ため、回答は致しかねます」の回答。しかし、長崎県の救急医療体制等について知りたいのであれば県庁公式ホームページなど閲覧されては?と、ご丁寧に教示頂いた。

②知人の人脈を通じて現職の消防職員へ

(※関東地区の消防署に勤務しておられる方)

A1.私が働く局の全ての救急小隊は、救命士1名以上が必ず乗ってますが、最近では可能なら2名以上が乗るような小隊編成がされています。ですから、私の局では救急小隊間で救命士を合流をさせる必要はない。救命士乗車の有無を理由に、他の救急小隊を出動させて合流させることはしていない。救急車をたらい回しするようなことはしていない。逆にそんな消防がありますか?指令センターがそのような出動指令を出すのですか?

日中の救急出動件数が増加し救急車がひっ迫している状況です。通常の救急小隊だけでは、対応しきれない状況がありますから、局は救急小隊を増隊して対応するほどです。日勤者で編成された日勤救急隊がいます。

A2.救命士の特定行為処置の実際の運用は、消防庁が標準プロトコルを策定しています。しかし、都道府県ごとの救急活動プロトコルや医師の指示に基づきますので、私の局がある●(都道府県名)と長崎県では若干は相違があると思われます。全国の消防は国の標準プロトコルを参考に、それを地域の実情に応じカスタマイズして、都道府県独自のプロトコルが策定されているからです。

ですから救急救命士の特定行為は、「努めて処置」か?それとも「必ず処置」か?と聞かれましても、患者の状態や医師の指示、地域のプロトコルにより変わる。としか私では断言できません。

③その他の提供頂いた内容

A.若干の相違があると言いましたが、都道府県や各市町村により運用されるプロトコルですが、原案は国の標準プロトコルです。医学研究、技術の進歩、医学的見地、専門家の推奨事項に基づくプロトコルですから最新の医療知識・エビデンスに基づいて随時改訂・反映され定期的に更新されていくので、救命士の特定行為処置についても基本的には全国皆同じ、類似したプロトコル内容になっていると思われます。救急救命士法は全国一律ですから。最近の医学的研究で注目され、プロトコルに反映されたのは、救命士による早期アドレナリン投与の重要性に関する内容などですかね。今後も特定行為の処置範囲は拡大されていく見通しです。

プロトコルは都道府県メディカルコントロール協議会[県MC協議会]が策定し、都道府県レベルの協議会の下に、さらに市町村地域ごとの地域メディカルコントロール協議会[地域MC協議会]が設置され、そこで承認されると、その市町村の救急隊は都道府県のプロトコルに沿った活動をします。ほとんどの場合、救命士はプロトコルを厳格に遵守することが要求されます。逸脱した理由を説明できなければとプロトコル違反となります。

参考までに長崎県も救急活動プロトコルが策定されているはずです。具体的には、観察、処置、搬送などの手順が文書化されているはずです。

3.調査結果を「堀」下げる

このような貴重な回答を頂き感謝致します。目をこらし独学を開始してみた。

①.プロトコルとは何なのか?[AIによる概要]

「救急活動プロトコル」とは、救急隊や救急救命士などが現場で迅速かつ的確に対応するために定められた一連の判断基準や手順書です。プロトコルは、医療の標準化・安全確保・現場での迷いを防ぐために非常に重要。

②.長崎県メディカルコントロール協議会とは何か?

[※長崎県庁ホームページ、長崎県の救急医療体制より一部引用・抜粋]

メディカルコントロール[MC]とは、出動した救急隊と救急医師との情報交換を密に行って、患者の状態に応じた適切な処置を行いつつ病院に搬送できること、および、本当に的確に救急業務が行われていたか、問題がなかったか、を医師がシッカリと見て指導しておく必要がでてきます。このことを「メディカルコントロール」と言います。メディカルコントロールの内容は大きく3つあります。

*救急救命士が、少しでも早く医師の指示が受けられるようにすること

*救急救命士の医療行為を、医師が専門的に検証すること

*救急救命士への医師による教育を進めること

長崎県では、これら3つをシッカリと行うために、平成15年3月に「長崎県メディカルコントロール協議会」と県内7地域(長崎・県北・県央県南・下五島・上五島・壱岐・対馬)に「地域メディカルコントロール協議会」が設立されました。この協議会は、医師と消防の救急責任者及び県行政機関が参加しており、上記の3項目をはじめとする救急活動が円滑に行うことができるよう関係機関が相互に協議を深める場であると言えます。

③調査結果(回答・情報)と独学の知識を照合しながら、私なりに皆さんにわかりやすく言うとこうなる!

救急隊や救急救命士などが現場で迅速かつ的確に対応するために定められた「一連の判断基準や手順書という救急活動プロトコル」が存在する。つまりは、ガイドライン、マニュアル、取扱説明書。

そのプロトコルは、国の原案である標準プロトコルを基に、長崎県の実情に合わせて「長崎県MC協議会」が策定し、「下五島地域MC協議会」の承認後に、五島市の救急隊は、そのプロトコルの判断基準や手順に沿った救急活動がされている。プロトコル(手順書)に従えば業務も統一され効率的、適切な処置、的確な救急活動となる。原則、厳格に遵守しなければならない。

つまり、長崎県内の消防本部は、長崎県MC協議会が策定したプロトコル、救急活動のガイドラインを遵守した活動をしている。救急隊は、各地域で独自にプロトコルを定めていない限り、県が策定したプロトコルに従った救急活動を実施している。

私の専門分野で言い換えると!

国が制定した法律(=標準プロトコル)を参考にして、長崎県議会(=長崎県MC協議会)が県の実情に合わせて独自の県条例案(=県プロトコル)を議決し施行。さらに五島市議会(=下五島地域MC協議会)が県条例案(=県プロトコル)を五島市版の市条例案として承認議決して施行し効力(=適切な処置・的確な救急業務)が発揮される。

ここで!

*条例は法律よりも下位の法形式であり、国の法律に違反する条例を制定することはできません。

*法律が全国一律のルールを定めている場合、条例が法律を上回る規制をすることは原則できません。ただし、法律で規制されていない分野や、法令の趣旨・目的に反しない範囲で独自の規制を設けることは可能です。

ということは、今回の調査で協力頂いた関東地区の現職消防職員が話した、「長崎県も策定され存在しているはずです!」っと言う、長崎県の救急活動プロトコルは、救急救命士法は当然のこと、国の標準プロトコルに策定された基準や手順の範囲を逸脱したガイドラインではない!

医学研究、技術の進歩、医学的見地、専門家の推奨事項に基づくプロトコルですから最新の医療知識・エビデンスに基づいて随時改訂・反映され定期的に更新されていくのであれば、救命士の特定行為処置についても基本的には全国皆同じ、類似したプロトコル内容になっている。つまり、国の標準プロトコルと長崎県救急活動プロトコルは、原則そして基本はリンク・調和がとれた内容が策定されていなければならないのだ!

医学は人種や住んでいる国・地域が違っても、人間の体の構造(解剖学)や機能(生理学)は世界共通。日本と言う国に限定しても、医学は日本人皆、日本全国どこに居ても変わりませんからね。日本の各都道府県によって医学に相違があっては救急活動は成立しないということである。

4.問題点の発「堀」作業!

五島市消防長の今村消防長が決定し、現場職の署員に一方的に通知したとされる「救急救命士が乗っていない救急隊に対して、管轄区域外の他署所から救急救命士を車両で運び合流させる運用」と「救急活動プロトコル」を比較して、合理性に反する問題点(手順に反する)、生命に悪影響を及ぼすおそれがある問題点がないのか!?

①プロトコルの閲覧

ネットには.発信元が公式・非公式を問わず様々な都道府県の救急活動プロトコルが掲載され閲覧でき、読んで見たのだが「?????」。率直に医学小冊子である(笑)専門用語・医学用語以外は、何となくだが手順は読解できるんだが。この状態の場合はこれを処置して、それがダメなら違う処置を試みる、いわゆる「救急活動の虎の巻」である。

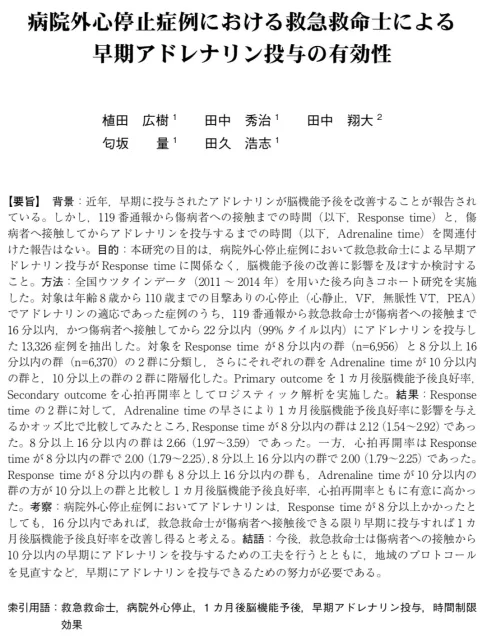

②救命士による早期アドレナリン投与の重要性

プロトコルを理解するのは難大有りで後回しにし、せっかく情報提供して頂いた検索ワードであるから調査開始。[AIによる概要を引用]

アドレナリンとは、体内のホルモン(エピネフリンとも呼ばれる)であり、同時に医薬品として使われる物質です。心臓の機能を高めたり、気管支を広げたり、血圧を上げたりする作用があり、アナフィラキシーショックや心停止、重い喘息発作などの緊急時に使用されます。

救急救命士による早期のアドレナリン投与は、心肺停止患者の救命率向上や脳機能の予後改善に繋がる可能性があります。アナフィラキシー患者へ救命士がアドレナリンを投与できる実証事業は2024年度に前倒しで開始され、心肺停止患者に対しても、厚労省が早期投与を可能にするための実証事業開始し、より早期のアドレナリン投与が奨励されるエビデンスが増え、救命士の判断基準(プロトコル)の明確化や教育体制の見直しが進められています。

早期アドレナリン投与の意義

・脳機能の予後改善:接触から10分以内にアドレナリンを投与した場合、脳機能の予後が良好であったという研究結果があります。

・心拍再開率の向上:心停止患者へのアドレナリン投与は、心拍再開率を向上させる効果が期待されています。

結語として、今後、※救急救命士は傷病者への接触から10分以内の早期にアドレナリンを投与するための工夫を行うとともに、地域のプロトコールを見直すなど、早期にアドレナリンを投与できるための努力が必要である。と記載している。今回の調査で協力頂いた関東地区の現職消防職員が最近の医学的研究で注目されプロトコルに反映され改訂された内容は、この意味だったのか!?

医学専門外の私でもわかったこと重要なことは、救急救命士は傷病者への接触から10分以内の早期アドレナリン投与が重要であることだ!

治療や回復のために薬を使うのは早いほうが良い、生命が助かる確率が上がるというのは世間一般人の認識である。

五島市消防署の救急救命士の皆様、是非、効果があるのだから、1分1秒(一刻)でも早期に薬を投与して欲しいと、住民を代表して懇願致します。

5.長崎県の救急活動プロトコルは存在するのか?

改めて長崎県内の数カ所、消防署に問い合わせ調査を実施した結果、策定されておりました。

Q.「長崎県では、救急隊の一連の活動基準が示された手順書、プロトコルは策定されていますか?」

A.「はい、県のプロトコルはあります。救急隊はプロトコルに従った業務を行なっております」。

6.長崎県版救急活動プロトコル

入手元は非公開としますが、プロトコルは救急隊だけでなく、医療機関や医療関係者も持っているようです。これも救急医療体制のコントロールの一環なのだろうか?もし、そうであれば、救急隊と医療機関の連携がされていることになる!住民にとって大変ありがたい。素晴らしいと感じます。

7.次回

以上が、前回から継続している調査の途中経過であり、次回は入手した、長崎県版の救急活動プロトコルを一部公開予定です。

五島市消防長の今村消防長が決定し、現場職の署員に一方的に通知したとされる「救急救命士を合流させる運用」と「長崎県版救急活動プロトコル」を比較して、問題点の発「堀」作業を進めます。

8.ぼやき

①率直に。畑違いの医学分野の独学と理解には、限界を感じ苦しんでいる私であります。しかし、住民の公益性と生命に関する地域格差問題なので調査は継続します。

②五島市消防署、川口消防署長が部下の胸ぐら掴んだ暴力行為への情報提供求めております。

被害者に代わって被害申告(刑事告発)を検討しており、事件の詳細が分かれば訴えてあげれます。被害者の無念と今後の市行政の職場環境改善のため、情報提供をお願いします。

求む!長崎県五島市公務員・議員に対する「素行」情報提供

求む!長崎県五島市公務員・議員に対する「素行」情報提供