居住区域による救急行政サービスの地域格差の実情の調査結果(続編)を公表します。

1.前回までのおさらい

これまでの調査でわかった事実

①五島市消防本部が配備している全ての車両7台)は、高規格救急自動車(1台あたり約3500万円)であるにもかかわらず、常に救急救命士1人以上を含んだ救急隊編成がなされていないという事実(※努力義務)。車両そのものは高規格救急自動車だが救急救命士が乗車していない、救急標準隊員3人のみで救急搬送をしている日があり、それは日時によって違う。

②常に救急救命士を運用する救急隊は、本署と岐宿出張所の2ヶ所だけ→不公平と思いませんか?(※努力義務)。

③日時によって救急救命士が1人も乗車しておらず(救急救命士0人)、救急標準隊員のみで救急行政サービスを提供されている地域は、富江出張所、三井楽出張所、奈留出張所、玉之浦出張所の管轄区域にお住まいの住民である。→地域によってサービスに差がある(※努力義務)。

④居住地域によって五島市行政から公平・平等に受けるべき救急行政サービスが、居住地域によりサービスの提供に格差がある。→地域格差に納得できますか?(※努力義務)。

⑤ 救急救命士1名の資格取得費用は約260万円

(五島市消防本部総務課回答:会計 2,609,952円)毎年1名の救急標準隊員に救急救命士の資格を取得させるため北九州市にある「九州救急救命研修所」に約6ヶ月以上の研修に派遣し、国家試験合格後に救急救命士となる。

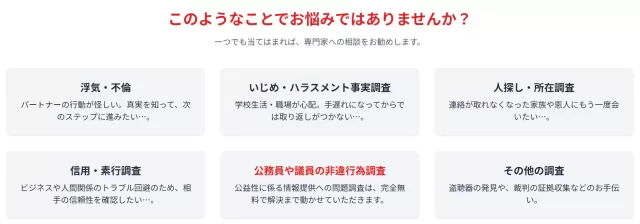

⑥救急標準隊員は、消防学校で規定の研修をすればなれる、特に資格免許がある訳ではない。救急救命士は救急標準隊員とは違い、厚生労働省認定の国家資格。救急標準隊員ができる処置に加えて「※特定行為」といわれる、器具を使った気道確保、静脈路確保、薬剤投与などの医療行為ができる。その他出産の介助なども可能。救急救命士法で規定され、救急救命士は医師や看護師と同じような医療従事者に分類される。

⑦五島市公式サイト「まるごとう」公開されている「令和6年消防年報」署所別救急活動状況(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の統計にて、救急車を要請する住民からの需要と、救急隊から提供を受ける救急行政サービス供給のバランスを「堀」下げてみた結果は、救急行政サービス提供について需要と供給のバランスは、アンバランスな実情。→常に救急救命士を運用する救急隊の岐宿出張所よりも、常に救急救命士を運用していない富江出張所の方が、救急車が出動している件数が多い実情。合理性がない実情。

⑧消防年報中の沿革の概要(五島市消防本部の歴史)調べでは、高規格教急自動車が五島市消防本部に配備されたの順は、本署(福江消防署)→岐宿出張所→奈留出張所→三井楽→玉之浦、奈留出張所の順。高規格救急自動車の導入当初は、救急救命士法の制定時期(平成3年)の関係から、救急救命士の有資格者が少数の組織状況であったが、時代経過とともに救急救命士の有資格者数は確実に増加をしている。

⑨過去の消防職員からの情報提供。求められている救急救命士の有資格者でありながら特定の者に限っては資格を運用しない方針を打ち出した今村消防長。→ 公務のために公金(多額の税金)で取得した救急救命士の資格を最大限に住民へ還元していない。特別な待遇を受け救命士としての運用を免除される有資格者が存在する。救急救命士有資格者を有効活用していない実情がある。

⑩ 五島市消防本部からの正式回答では、

五島市消防における救急救命士有資格者は34名。そのうち現場救命士として27名が従事している。救急救命士有資格者のうち、消防署に所属する署長や隊長は救急救命士の資格を活用していない。また、消防本部に所属する職員は基本的に救急出場しないため、救急救命士の資格を活用していないのが現状。

⑪ 五島市消防本部からの正式回答では、その他、再任用制度や定年延長制度で消防署に所属している職員の中で、以前消防本部に所属し長年現場活動から離れ、救急救命士資格の運用をしていなかった者については、主に特定行為を含む救命処置に対しての知識や技術が充分でないため、救急救命士資格を活用していない。

⑫ 自称消防職員から送達されてきた救急救命士の状況を「堀」下げてみた結果(※仮説)は、常に救急救命士を運用する救急隊にするための4人配置であっても、日によって救急救命士が2人以上勤務し、余力の救急救命士がいる勤務の仕組み。常に救急救命士を運用する救急隊にするための人事異動による4人配置・所属させるだけの救急救命士の絶対数が足りていない現状でも、ローテーションが可能になるだけの救急救命士の余力人員はいる。

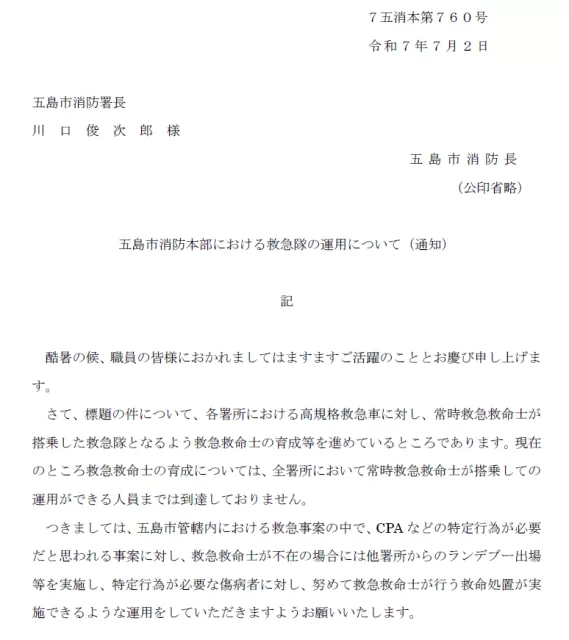

2.五島市消防本部における救急隊の運用について(7五消本第760号、令和7年7月2日)

通知文書の書面の不自然さ、消防長が打ち出した「救急救命士の合流」が市民にとって不利益や新たな問題はないのか、今回は2点を「掘」下げてみる!

①通知文書の書面の不自然さについて。

消防署長の役職と氏名は記載がある一方、発信者である役職名「五島市消防長」のみであり発信者名の記載がない。なぜ?

官公庁の公文書を見る機会が多い私にとって不自然さを感じる。文書番号が掲載されており、単なる連絡事項の庁内文書とは言い難い。消防本部内の庁内文書事務は日頃からこのような形式で通知されているのだろうか。

五島市文書管理規則第18条(文書の発言者)

1 庁外文書(課又は出先機関の相互間における文書以外の文書をいう。)の発信者名は、原則として、市長名(市長の権限を委任している場合にあっては、当該受任者名)を用いるものとする。ただし、文書の性質及び内容により、特に必要がある場合には、市名を用いることができる。

2 庁内文書の発言者名は、事案の軽重により、市長、副市長名、部長、理事又は課長名を用いるものとする。この場合においては、職名のみを用い、氏名を省略することができる。

五島市文書管理規則では、庁内文書の発言者名は、「事案の軽重により、職名のみを用い、氏名を省略することができる。」とされている。この事案内容は、地方公共団体である五島市における救急行政サービスの方針を示す運用の決定を通知したものであり、職名のみを用い、氏名を省略することができるほど事案は軽いのか!?。作為的に省略したのか?事案の軽重の判断はどうなっているのか!?規則に従った文書事務や処理がなされているのか!?。文書番号を取得するほどの通知文書なのですから「ランデブー」と言う語句ではなく、誰が読んでも理解できる表現や語句を使って下さいませ。仮に市民へ案内する文面でも同様の語句を使いますか。文書作成事務作業には常日頃から、公文書は開示請求され公表される可能性がある点を念頭に文書作成、校閲して下さい。

3.現在、五島市消防本部が運用開始している「救急救命士を合流させる」が市民にとって不利益や新たな問題点を「堀」下げる

議員現職時の総務水道委員会委員時代よりも、私は五島市消防行政は元より、関係する法令までも調査閲覧した。現職議員の誰よりも知識は深まるばかりであると自負しています。

問題点①

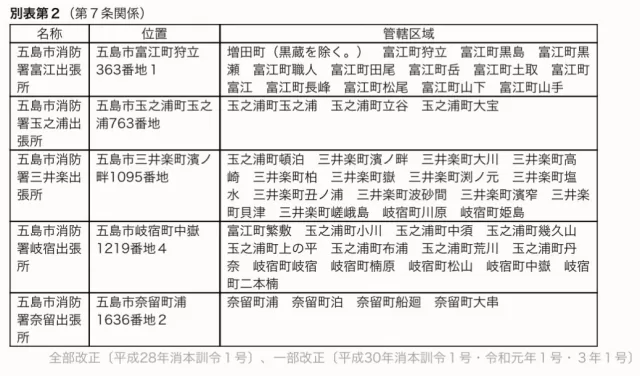

管轄区域に関する条例が制定され、本来意図していた目的や効果を達成することを妨げる、またはそれと矛盾する運用と危惧される。

五島市消防本部及び消防署設置条例

第1条(趣旨)

この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。

第4条(消防署の管轄区域)

消防署の管轄区域は、五島市全域とする。

第7条(出張所の設置等) ※抜粋

1 消防署の事務の一部を分担させるため、消防署に出張所を置く。

2 出張所の名称、位置及び管轄区域は、別表第2のとおりとする。

3 出張所は、水火災等の災害の予防、警戒及び鎮圧、人命の救助、傷病者の救急その他の事務を所管する。

以上のように、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域については条例で定められている。条例によるということは、五島市消防署の管轄区域は、市議会の議決を必要とし、市民の民意(意思や利益)が反映、尊重され決定されているということである。

※ただし、人選びを誤り、相互に牽制し合う二元代表制の関係にない議会は、民意に反する議決をするため除かれ・・・。

消防署の管轄区域は大義の意味では五島市全域であるが、狭義の意味では、その管轄する五島市全域をさらに出張所を設置し分担した区域が定められている。

出張所は・・・(中略)・・・所管する。「所管」するとは、ある範囲の事務や業務を、責任を持って管理・管轄することを意味します。具体的には、組織や機関が担当する業務範囲を指し、特定の事務を責任を持って取り扱うことを指します。

五島市役所の各支所を考えてみてください。

支所に行かれて『これは本庁です!向こうに行かれて処理してもらってください』

と言われますか?

であれば支所は不要ですよね。消防署各出張所も同じでしょう。

利用される住民が、「救急救命士が乗車される救急車をお願いします」と要請しても良いんじゃないの?と現体制で言えば指摘できるのです。※救命士資格を持たない救急隊が駄目だと言っているのではないのです。せっかくの高規格救急車が1/3程低額の救急車と変わりない現在の出場体制を指摘しているのです。

合流通知文書の文面を読み返して見ましょう!

「五島市管轄内における救急事案の中で、CPA などの特定行為が必要だと思われる事案に対し、救急救命士が不在の場合には他署所からのランデブー出場等を実施し、特定行為が必要な傷病者に対し、努めて救急救命士が行う救命処置が実施できるような運用・・・」

「五島市管轄内」、「他署所からのランデブー出場」と明記されている。条例として市民の民意が反映、尊重された上で定めている出張所の所管となった管轄区域の範囲を越え業務をしなさいとのことなのか!?

この通知は、他署所管轄区域内で発生した1名の救急車利用者に対して、管轄区域外の出張所から救急救命士を合流させるために出動させるという運用。同一事案の同一傷病者1名に対して2つの管轄区域の常備消防を動かす運用。

五島市消防本部は公的機関であり、消防団のような非常備の組織ではない。常備の消防組織!火災や救急などの災害等に即時対応し被害を最小限にするために常備組織として発足・設置され、その管轄区域も意義と目的をもって区分・決定されているのです。本来意図していた目的や効果を達成することを妨げる、またはそれと矛盾する運用。このような運用をするのであれば、最初から署所ごとの管轄区域を定める意義はない!簡単に署所ごとで所管する管轄区域外に出てもらっては困るのだが!

それから、「努めて・・・」。救急救命士が行う救命処置に努めるとは、どういうことなのか?合流させるのだから救命処置を実施するのは必須ではないのか?なぜ、努めてという表現が書面に使用されているのか。市民の私からしたら謎である。救命処置を実施する目的で所管する管轄区域の範囲を越えて業務をするのでしょうから、救命処置を実施しないケースは当然ないものと理解しているのだが。

問題点②

「救急救命士を合流させる」出動体制によって、災害が発生した区域を管轄する出張所と合流するために、出動する近隣の出張所の管轄区域が、同時あるいは時間差で留守(空っぽ・未警戒)となる機会が増えてしまう。

※本署は高規格救急自動車2台配備されている状況、勤務人員の総数が多い環境にあるのだから、以下の問題点は、主に出張所の管轄で生じる問題点として記していく!ただし、本署の管轄に居住する市民の方には無関係という訳でなく悪影響はあると認識頂きたい。

わかりやすく例えて見よう!

(なんちゃって防災五島市より)

こちらは五島市消防本部です。

市民の皆さまへ、本日の消防体制をお知らせ致します。

本日は、三井楽・玉之浦出張所勤務の救急救命士が休みのため救急車に乗車しておりません。常時、救急救命士を運用している救急隊の本署と岐宿出張所には余力の救急救命士が勤務しておりますが、救急救命士ローテーションによる勤務地入替は実施しておりません。本日8時30分から24時間の間は、救急救命士が居ない出張所の救急車に、他署所の救急救命士を合流させて参ります。

岐宿出張所の管轄区域内にお住まいの皆様には予めご了承して頂きたいことがございます。岐宿出張所は、岐宿出張所管轄区域内を留守にして管轄区域外の三井楽または玉之浦救急隊に岐宿出張所に勤務している救急救命士を合流させて参ります。

救急救命士という人員を合流場所に連れて行くためだけに救急車または消防車で出動中です。この出動により岐宿出張所に勤務している隊員らは活動中であり、別の災害、救急要請には対応できません。

タイミングよく火災や救急、救助などの災害が発生しましても即時対応できません。遅延が発生致します。待機中で出動可能な本署や他の出張所から出動させての対応となります。

出動の遅延、通常より遠方からの出動となりますので到着までに時間を要します。必然的に被害が拡大し人命にも悪影響となりますが、市民の皆さまにおかれましては何卒ご了承下さい。留守中の災害は非常備の消防団にお任せ致します。現在、五島市消防署では、合流という管轄区域を留守にする機会が増える運用をしております。

一番望まれることは、救急要請を行わないことです。同じ高規格救急車両で不公平さが生じている救急体制でございます。

市民へ毎日、このような放送を市内全域に、お知らせできますか?

果たして市民は納得しますか?

本来は、いつ何時でも常備されている消防は、私らの119番通報に対して、消防署や出張所の位置は1分1秒でも早い最短の到着時間となるような場所を勘案して設置され、それぞれの管轄区域が決定されているはずである。管轄区域を留守にする機会が増えることは、明らかに私ら市民にとって不利益なこと。

もし、自分が大切にしている家族が病気により倒れた時、救急車を要請したが、最寄りの救急車が救急救命士を合流場所に連れて行くためだけに出動中で来てもらえず、遠方の救急車が来ることになったら・・・と考えて頂きたい。

その際、遠方の救急車が出動中であり要請に対応出来なかった場合にはどうなるのか。待てども暮らせども救急車が来ないのである!

仮にも2つの出張所の救急隊が合流のため出動中に、偶然にも我が家が火事になった場合も同じ状況になりませんか。

誤解を抱かれては困るので記しますが、複数の怪我人がいる事案など、救急車が何台も必要な場合には、それは当然に他署所の救急車も出動することでしょう。署所ごとに定められた管轄区域の範囲を越えて救急業務を実施する場合もあるでしょう。救急車が足りないのだから。私はこのようなケースを論点にはしていない!

私が言いたいのは、そう言うことではない!

何度も言うが、同一事案の同一傷病者1名に対して2つの管轄区域の常備消防を動かす運用(私ら市民側は備えを失う運用)でしょう!?多数の救急要請によって救急車がひっ迫して対応不可の状況ではなく、どちらかと言えば消防組織ご自身で意図的にひっ迫を招く運用ではないですか?

救急救命士という人員を合流場所に搬送するためだけに(病人や怪我人は乗っていない)、管轄区域内を不用意に留守にする機会を増やすし、しかも、限りある救急車や消防車両を使い、限りある人命救助のプロという人材が使われ、割かれることにもなる。別災害対応への遅延を許容してまでも、その運用をすることは、市民にとって最大の公益を生むのだろうか!リスクを許容しての投機的な運用は避けるべきである!得られる効果よりも、その行動や選択によって生じるリスク(損失)の方が大きいのではないだろうか。

通知文書の内容からは事案の軽重については私は重い事案と思慮しますが、発信者名を省略できる軽い事案と判断されたであろう今村消防長は難事にあえて挑むのですか!?この風変わりで独特で奇抜な発想な運用は本当に必要ですか!?問題解決のために対策を講じ、その対策によって当初の問題を超える新たな問題を生んでいませんか。

自称消防職員からの書面のとおり、現在、岐宿出張所のみに行われているとされる救急救命士ローテーションによる勤務地入替を、その他の出張所にも運用することによって、地域格差のないサービス提供をする体制構築、それから来年度の人事異動以降は、署所ごとの救急件数に見合った救急救命士の適正配置をすすめ、全ての署所で常時、救急救命士を運用する救急隊になるように救急救命士の有資格者の増員に尽力されてはいかがですか。救急救命士の採用枠や中途採用枠を新設するなりして有資格者の確保に「努めて」下さい。特別待遇により活用していない救急救命士有資格者を活用することが市民にとっては急務である!

4.次回

「救急救命士を合流させる運用」について、この運用に関して、五島市消防本部以外の消防本部の考えをお聞かせ頂きたい私である

次回は・・・。

5、ぼやき

① 消防長の資格は、消防組織法に基づき市町村の条例で定めることになっている。『五島市消防長及び消防署長の資格に関する条例』が制定されている。

消防署員の皆さん、市役所職員からも消防長は任命できるんです!現場で活動する隊員さんを増やせるのです!

条例第2条(2)

市の行政事務に従事した者で、市長の直近下位の内部組織の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あった者であること。

理由:市町村の長の直近下位の内部組織の長(例えば、部制をとる市町村においては部長、課制をとる市町村においては課長)については、幅広い分野にわたる行政事務を統括することにより実務的な知識・経験、調整能力及び管理能力を有していること並びに市町村の行政事務部門において危機管理対応や災害対応の事務に携わっているため。

②無免許運転をした消防本部の現消防課長補佐に、加担した現岐宿出張所長。肩身の狭い勤務をお過ごしでしょうか?

私はこの8月より出口太と山田洋子の不倫発覚1周年を祝って探偵として新たな分野をスタートさせました。調査は継続中であり、終わった話、昔の話ではございません。安心してお待ち下さいね。

儲けようとか考えていない。

これまでも相談依頼のあった民間事業者でのハラスメント問題や、不同意性交等の被害相談。〇さんの不倫疑惑などなど。

公益性とは全く無関係の相談事。これらにも対応できるように『業』としてお請けします。

例えば・・・

自分の身分は悟られたくない。自分の立場は守りたい。

自分だとバレたくないから丸田を利用しよう!

公的な公益性問題には無償で動きますが、これらと無関係な問題解決には当然に報酬を頂戴しますからね!と言うことですよ。

求む!長崎県五島市公務員・議員に対する「素行」情報提供

求む!長崎県五島市公務員・議員に対する「素行」情報提供

コメント