前回の発信記事↓

3.独自調査した五島市消防本部の救急救命士の実情。(※五島市消防本部の正式回答)

私は事前に救急救命士の調査は、消防本部へ調査は継続しておりました。

※私ら一般人の感覚・認識からすれば、消防署も消防本部も同じ組織で消防だろうが!と、区別はないではないか!と思うわけだが、この回答は「消防署に所属する職員とは、現場職」、「消防本部に所属する職員とは、実災害へ出動業務がない内勤事務をする職(市役所職員を連想)」と解して読む必要があります。

五島市消防本部からの回答は次のとおりであった!

《消防本部からの回答日は令和7年7月15日》

お問い合わせについて回答をいたします。

1 五島市消防における救急救命士は何名いらっしゃいますか?

回答

救急救命士有資格者は34名です。

2 これらの資格者は全て救急救命士として従事されていますか?

回答

現場救命士として27名が従事しております。

3 救急救命士資格者でありながら、救急救命士の資格を活用されていない者はいますか?いらっしゃる場合の理由は?

回答

消防署に所属する署長や隊長については、署全体の指揮を執ることから救急出場しないため、救急救命士の資格を活用していません。

また、消防本部に所属する職員は、総務事務や警防事務、火災予防事務が主な業務であり、基本的に救急出場しないため、救急救命士の資格を活用していないのが現状です。

その他、再任用制度や定年延長制度で消防署に所属している職員の中で、以前消防本部に所属し長年現場救急救命士資格の運用をしていなかった者については、主に特定行為を含む救命処置に対しての知識や技術が充分でないため、救急救命士資格を活用しておりません。 五島市消防本部

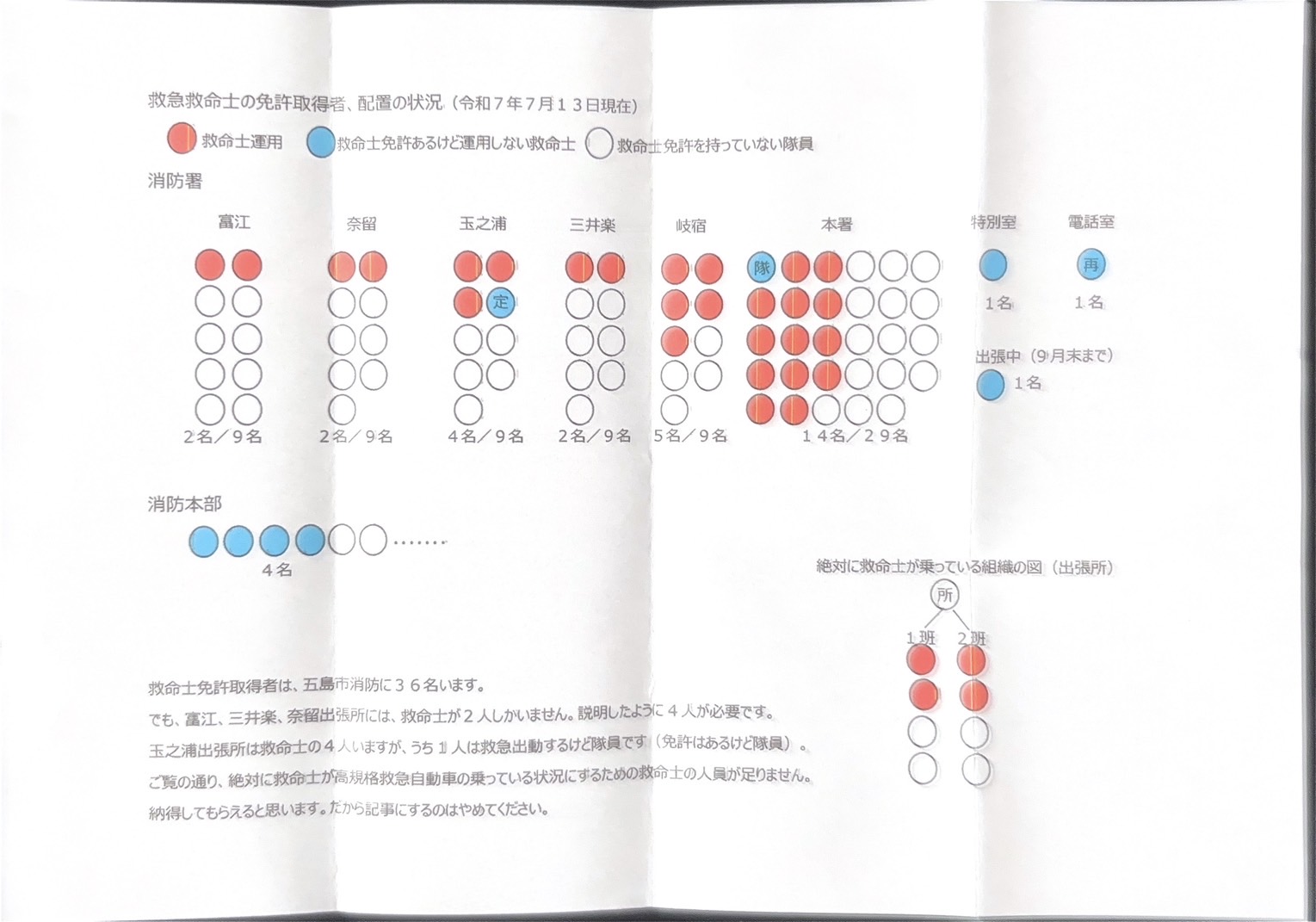

この②の正式回答では、現場救命士として27名が従事。私の仮説上での見解では、常に救急救命士を運用する救急隊で考えると、最低28 人の救急救命士が必要(※条件付)。

確かに、現場救命士は少数だが足りていないようだ。しかし、現任救急隊員でありながら救急救命士資格を活用していない者がいる。電話番の救急救命士有資格者もいるのが実情。

③正式回答では、消防長は責務を果たしていないことを自白をしている。

言い換えてみよう!↓

わたくし消防長は、消防職員の任命権者であり、消防職員を指揮監督する立場として当然、救急隊員の教育・訓練についてもこれを指揮監督する立場にあります。

「救急業務実施基準(昭和39年3月3日 各都道府県知事あて 消防庁長官通知)」では、救急隊員教育にかかる消防長の責務として、「隊員に対して救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない(第7条)」とされています。

この基準の「隊員」とは、救急救命士と救急標準隊員の区別はなく、全ての救急隊員を指しております。

五島市消防本部では、高規格救急自動車に乗車し、公務として救急業務を実施している救急救命士免許を取得した定年延長者の「現任救急隊員」がおりますが、この者の救急隊員教育については、長年現場活動から離れ、知識や技術が充分でないため、救急隊員(救急救命士)として運用をするための責務を果たさない、努めないこととしました。また、再任用職員にも救急救命士の有資格者がおりますが同様であります。

私は、消防長に課せられた救急隊員教育の責務について、特別な救急隊員に限っては、国の基準を無視し、消防長の権限で基準を適用しません。

と言っている!救急業務に携わる職員の生涯教育の指針(消防庁)を無視しております。

定年延長者、再任用職員、長年現場活用から離れたという職員は救急救命士有資格者であり、勤務年数が長い消防職員ですよ!新米の救急救命士ですか?新規採用職員?新人救急標準隊員ではない!

勤務年数から推測しても、救急救命士歴は相当期間を経た「ベテラン」ではないのか。

ベテランだから上位階級の立場となり、知識や技術を習得した充分な部下を育成するために、あなた方は「教養、訓練、研修」を後輩(部下)に指示し実施させ努めさせてきたのでしょう?消防は階級組織だから。いざ、ご自身が実施する側、努める側の逆の立場(後輩の立場)になったからとは言え、知識や技術が充分でないため、救急救命士資格を活用しないと言うのは矛盾しとりませんか!

これぞ「ご都合主義」と言うのです。

しかも、主に特定行為を含む救命処置に対しての知識や技術が充分でないため、救急救命士資格を活用していない。

「主に」。ご自身たちが努めなければならない主なこと(課題)は自覚している説明。その他の救急活動は可能と認めています。ベテランですから長年の救急活動の経験で得たものは身体が覚えていると察します。世間一般にこれを「プロ」というのですよ。人命救助のプロではないのですか? 今現場救命士として日々、猛暑の中、救急車で走り回って人命のため活動している署員の皆さんは、この理由に納得すると思っておられますか?自己都合の理由では納得しません!

では、特定行為を含む救命処置に対しての知識や技術が充分なものになるよう後輩(部下)とともに「主な課題」に努め責務を果たし下さい。特定行為を訓練する高性能な救急訓練人形は、公金から◯百万使途し購入・維持され配備されていることくらい知っていいます。

公務員が奉仕するのは市民であり、ご自身(己)ではございません!

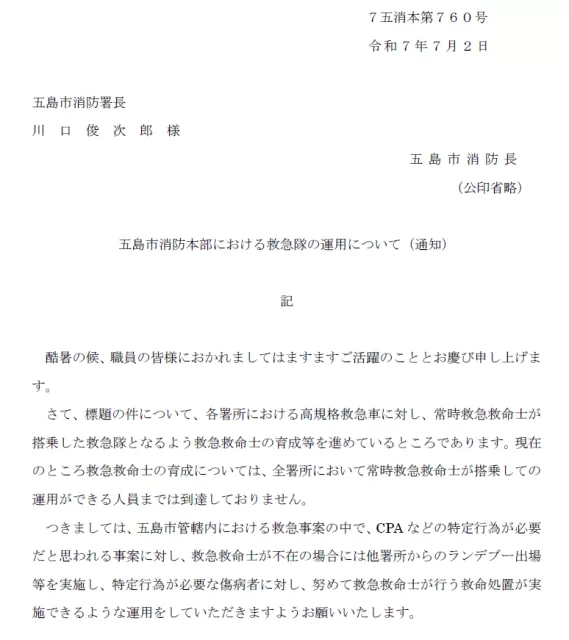

4.五島市消防本部における救急隊の運用について(7五消本第760号、令和7年7月2日)

※今回は書面公開を主とします。

上記の書面で今村消防長は、「全署所において常時救急救命士が搭乗しての運用ができる人員までは到達しておりません。」と明らかにしております。

到達していないのであれば、求められている救急救命士の有資格者を、救急救命士として運用しない今村消防長の判断は整合性にかけ、市民は納得しない。救急救命士が足りないと公言しながら、何かと理由づけをして資格を有効活用しない。

ご都合主義社会では、目標達成に向けて職員を導く役割を担うリーダーとしては不適格!

これは出口太市政でも同じことが言える。自分のやること成すことは問題視せず、考えないことにする!これぞご都合主義。

5.ぼやき

最近の私のネット検索履歴は消防関連の法律ばかりであります。「き」と打てば「救急救命士」、「し」と打てば「消防」とリストが出てきてしまうほどである(笑)。

①出口 太 お殿様へ。

消防組織法第7条には、市町村の消防の管理について「市町村の消防は、条例に従い、市町村長がこれを管理する」。と明記されておる!つまり、あなたは市長村長として責任がある!全ての地域が平等な消防救急体制の構築に動くべきではないのでしょうか?五島市民の生命に関する格差問題です!そして、条例の議決や制定に関与する五島市議会も同様。

この問題は消防という組織の中だけで意思決定する案件ではなく、市民の意思を反映する、市政に関する様々な事項を審議・決定する市議会で取り上げられなければならない大きな問題である!住民を巻き込んで意思決定がなされる問題ではないか!

②今村 善隆 お殿様へ

消防組織法第1条(消防の任務)

消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。

※市民のために最大限、救急救命士の有資格者の人員を活用に努めなさい。

災害活動は公権力の行使ですから、直接的活動は消防法及び消防組織法から消防吏員又は消防団員に限定されるのはご存知でしょう?

免許が無ければ運転出来ない(免許の乗車範囲を超えるボアアップ改造)のと同様に、救急救命士の有資格者だけに限定、独占される行為があるから「免許資格職」!一般的に禁止されている行為を特別な許可を得て実施できる救急救命士。

内勤は市長部局から行政職の応援をもらい消防吏員(救急救命士含む)は現場に専念できるよう組織再編、または、署所再編を要望することまではしないが、公平なサービスを提供をできるように、数ある選択肢の中から最善策を選択するべきです。

市役所のお役人や議員を見る色目は必要ありません。消防長の目は、市民と組織に勤める消防職員の利益となる方向を向いておりますか?

「目をカーッと開いて!」も閉じてしまっては、前途多難となるでしょう。

6.次回の掲載予定

①五島市消防本部における救急隊の運用について(7五消本第760号、令和7年7月2日)のランデブー(合流のことなのか?)の運用が、市民にとって不利益や新たな問題がないのか「掘」下げます。

② この文書の通知方法に関すること。

求む!長崎県五島市公務員・議員に対する「素行」情報提供

求む!長崎県五島市公務員・議員に対する「素行」情報提供

コメント